Pour préparer votre transition énergétique avant l'effondrement :

choisissez la chaleur solaire individuelle ou

collective

|

|

|

Mise à jour juillet 2020 – Dominique Fourtune tunedomi [at] tunebook.fr

Avertissement : Ecrit par un énergéticien, ce texte s’adresse aux personnes qui s’intéressent à l’effondrement possible du secteur de l’énergie. Il présente quelques concepts de base de l’énergie d’une manière pratique, fait une analyse critique du système électrique français, pointe certains discours dominants qui confondent électricité renouvelable et énergie renouvelable, et propose des solutions dans un esprit « low-tech » et naturellement distribuées qui pourraient fournir une chaleur renouvelable illimitée aux logements et aux bureaux.

En effet, 40 % des besoins d’énergie de la France servent, au final, à chauffer de l’air à 20 °C et de l’eau sanitaire à 45 °C, et la chaleur solaire peut se stocker pendant l’été dans l’eau, le sol ou les parois des bâtiments, pour être utilisée l’hiver pour chauffer les bâtiments et les logements.

Ce

texte n’est pas un projet de politique publique en matière de

transition énergétique, quoique les solutions qu’ils propose

pourraient y jouer un grand rôle. Il a pour seule ambition de

présenter aux militants motivés soucieux de leur avenir une voie

efficace et d’un impact environnemental très limité, condition

essentielle pour l’existence à long terme des sociétés humaines.

Sommaire

:

0-

Qui suis-je ?

1-

Certains discours actuels sur l’effondrement constatent la

fragilité des systèmes énergétiques existants mais ne voient

aucune solution car ils sont prisonniers de la pensée

électrique

2- Le lavage des cerveaux français par EdF

3- Les différentes formes d’énergie et comment les utiliser

4- Les ressources du système terre : comparatif énergie / matériaux

5- Les principes de la résilience énergétique

6-

Le stockage de chaleur solaire dans l’eau chaude

7-

Le stockage de chaleur solaire dans le sol

8-

Le stockage de chaleur dans les parois des

constructions : les bâtiments "passifs"

9-

Une autre énergie est possible

Ressources

Mon intérêt pour la planète date de 1972, quand les premières réflexions issues du Club de Rome ont commencé à se diffuser dans la société française. J’avais alors quinze ans, et, effrayé par les risques du nucléaire civil, je me suis orienté vers les questions d’énergie. J’ai suivi une formation de base en énergétique, puis j’ai fait partie de la première génération de professionnels français à étudier l’énergie solaire et ses possibilités, dès le début des années 1980, à l’université de Perpignan. J’ai mesuré les immenses avantages de cette source d’énergie : une quantité colossale et inépuisable, gratuitement fournie et distribuée sur tout le territoire. Aucun opérateur public ou privé entre la ressource et l’utilisateur, aucune servitude, aucun comptage !

Puis j’ai intégré l’AFME en 1984, devenue l’ADEME en 1992. Je n’ai pas, alors, développé le solaire, mais je me suis spécialisé, depuis le début des années 1990, dans le domaine des systèmes énergétiques, et en particulier du système électrique (production, transport, distribution, consommation), qui est très particulier en France. Car il revendique de savoir tout faire, c’est à dire de rendre tous les services énergétiques possibles. Et il est vrai qu’à l’exception de faire voler les avions, l’électricité sait tout faire. Sur cette base, et grâce à la nationalisation du secteur électrique en 1946, qui a mis en place une entreprise monopolistique EdF, l’électricité est devenue le vecteur énergétique central dans la vie du pays.

De cette place au sein de l’ADEME, j’ai essayé pendant plus de vingt ans d’inciter les collectivités territoriales à réduire leurs consommations d’électricité, motivé par cette question lancinante : cette croissance permanente aura forcément une fin, il est vital de l’anticiper. Quoiqu’il se passe dans le futur de l’histoire humaine, on ne pourra pas éternellement construire des maisons, des bureaux et des usines sur le territoire, on ne pourra pas éternellement tirer des fils électriques dans le paysage, on ne pourra pas éternellement construire de nouvelles centrales nucléaires ou de nouvelles éoliennes.

Pourtant, après plus de deux décennies de travail dans ce sens, et en étant particulièrement bien placé au sein de l’ADEME, j’ai acquis la certitude que très peu d’humains sont conscients de cette évidence. Et qu’ils sont encore plus incapables de s’organiser collectivement pour anticiper l’inéluctable. Je sais donc depuis longtemps qu’un changement forcé de système interviendra, un jour.

1- Certains discours actuels sur l’effondrement constatent la fragilité des systèmes énergétiques existants mais ne voient aucune solution car ils sont prisonniers de la pensée électrique

Le sujet de l’effondrement de nos sociétés énergivores a pris récemment une place importante dans les débats concernant l’environnement. Il est très frappant de constater que de nombreux discours charrient largement les poncifs français sur l’énergie. Les deux principaux sont : les énergies renouvelables sont intermittentes (donc n’assurent pas le service nécessaire), et nécessitent des matériaux rares (donc participent au pillage des ressources). Pour les novices qui ne connaissent pas les contre-arguments (voir le site https://decrypterlenergie.org/ en particulier ici et là), ce cul-de-sac est terrifiant, et rend apparemment inéluctable l’intérêt pour le nucléaire, qui passe alors comme un honnête pis-aller pour de nombreuses personnes non expertes en énergétique, et qui sont le jouet des discours dominants.

J’écris cet argumentaire pour mettre à bas cet insoluble dilemme. Il disparaît dès que l’on réussit à sortir du système de pensée « tout électrique », qui s’est installé en position hégémonique.

2- Le lavage des cerveaux français par EdF

L’un

des plus beaux hold-up intellectuels des cinquante dernières

années a été largement réussi par EdF. Il a fait croire à tous

les Français qu’électricité et énergie sont une même chose, que

l’énergie c’est l’électricité. A tel point que les deux termes

sont maintenant utilisés de manière quasiment indifférenciée,

dans la presse et la plupart des discours.

La photo

ci-contre a été prise en 2019 sur un poteau EdF à l'endroit où

une production photovoltaïque domestique injecte sa production

sur le réseau public. Il ne peut pas être question ici d'autre

chose que d'électricité, pourtant EdF utilise le terme

d'énergie, comme par une volonté plus ou moins consciente de

tout ramener à ce vecteur. Le résultat est que, maintenant,

quand le terme d'énergie est utilisé, dans le grand public

comme dans le milieu professionnel, c'est à l'électricité que

l'on pense. Pour EdF, double dividende : apparaître comme le

généraliste de l'énergie et faire oublier tout ce qui n'est

pas électrique.

Beaucoup de Français savent que la production française

d’électricité, très largement nucléaire, est réalisée en faisant

bouillir de l’eau, qui devient vapeur et fait tourner les

turbines puis les alternateurs. En revanche, ce que peu de gens

réalisent, c’est que, ce faisant, l’électricité produite ne

représente qu’environ un tiers du total de toute la chaleur

produite au départ, avant la turbine. Ainsi, les deux

tiers de cette énergie sont perdus et transférés dans les

rivières ou la mer. Cela explique que, pendant les étés très

chauds, certaines centrales sont obligées de réduire leur

production quand les rivières ne peuvent plus absorber cette

chaleur fatale. Quand on estime le total de cette chaleur

perdue, on voit qu’elle est du même ordre de grandeur que la

totalité des besoins de chaleur de tous les bâtiments français

(logements et bureaux). Le système électronucléaire français

gaspille dans le milieu naturel plus que la totalité

des besoins actuels de chauffage du pays.

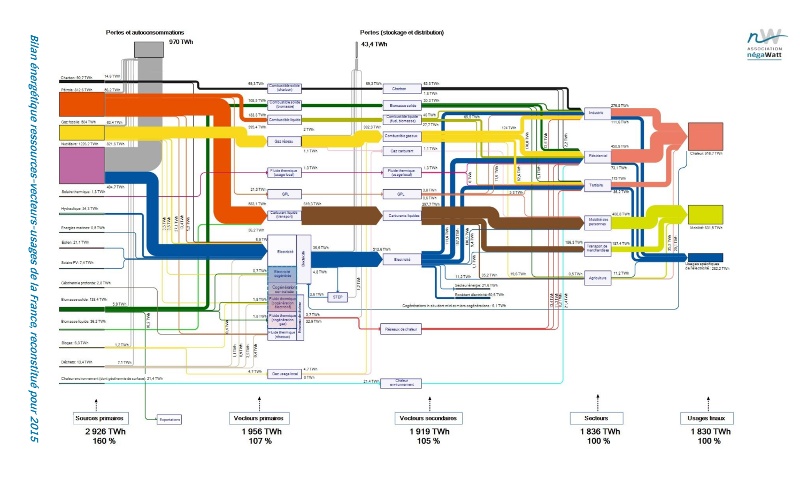

Ce diagramme de

Sankey explicite les relations entre sources d’énergie,

vecteurs et usages finaux de l’énergie. Réalisé par

l’association négaWatt, il présente l’évaluation chiffrée des

flux énergétiques pour la France, pour l’année 2015.

|

| ©Association

négaWatt – www.negawatt.org |

Calcul du total des besoins de chaleur des bâtiments pour la France en 2015 :

Voir en haut à droite du diagramme ainsi que le détail de la production nucléaire

1- La quasi-totalité des besoins de chaleur du résidentiel (450,9 TWh) et du tertiaire (175 TWh) correspondent à des besoins de chauffage d’air chaud à 20 °C et d’eau chaude sanitaire à 45 °C.

2- Pour l’industrie, une part de cette chaleur correspond à des process industriels à haute température, non comptabilisés ici, et une autre part au chauffage des locaux (air à 20 °C et eau chaude sanitaire). En étant très prudent, on peut estimer cette part chauffage, celle qui nous intéresse, à la moitié de ces besoins industriels, ce qui fait (276,8 TWh / 2) environ 138 TWh.

3-

Au total, pour les bâtiments d’habitation, tertiaires et

industriels, les besoins de chauffage et d’eau chaude pour la

France entière sont d’environ 451 + 175 + 138 = 764 TWh. Les

pertes de chaleur de la production électronucléaire sont de

821,6 TWh, valeur largement supérieure.

Ces

calculs et estimations n'engagent que moi, et n'engagent pas

l'association négaWatt.

Un énergéticien soucieux de limiter les impacts humains sur la planète ne peut pas penser qu’un tel système représente l’avenir. Pourtant, cette soumission des esprits français à l’électricité a été telle que, lors de la relance des énergies renouvelables consécutive au « Grenelle de l’Environnement », ce sont les renouvelables électriques (capteurs photovoltaïques et éoliennes) qui se sont « naturellement » retrouvées à profiter d’une nouvelle dynamique d’investissements publics et privés. Celles-ci se sont fortement développées, et sont maintenant largement visibles, dans tous les sens du mot, dans le paysage énergétique français. Laissant de côté tout un pan beaucoup moins « noble » (au sens des électriciens français) : le bois-énergie, la géothermie, le solaire thermique, le biogaz, etc. Il y a certes un soutien public important aux énergies renouvelables thermiques, via le Fonds Chaleur géré par l'ADEME depuis une dizaine d'années. Mais cela n'est pas connu du public. EdF, qui fait passer depuis longtemps son intérêt d'entreprise avant l'intérêt collectif, a fait oublier à la plupart des Français que ces énergies thermiques ont un énorme avantage par rapport à l’électricité : elles se stockent très facilement, et certaines sont distribuées gratuitement (solaire et géothermie).

Notre

histoire énergétique française aboutit à ce paradoxe stupéfiant

: on veut confier à l'électricité, qui est le vecteur

énergétique le plus sophistiqué, le plus fragile, et le plus

difficile à stocker, l'essentiel de l'effort en matière de

transition énergétique, au motif que l'électricité nucléaire est

décarbonée. Mais c'est un contresens complet : pour celles et

ceux qui se préparent à l’effondrement, il est clair que les

systèmes les plus résilients, qui apportent les services les

plus fiables à long terme, sont ceux qui sont basés sur des

vecteurs renouvelables diversifiés, stockables et

naturellement disponibles sur les territoires, au plus

près des besoins, plutôt que ceux qui se basent sur un vecteur

unique, non stockable, géré de manière centralisée par un petit

groupe d’experts et qui nécessite un imposant réseau de

transport et de distribution coûteux et complexe à gérer.

3- Les différentes formes d’énergie et comment les utiliser

L’analyse offre-demande en matière d’énergie permet d’approfondir la notion de « services énergétiques » (= de quoi a besoin l’usager / consommateur / client), et d’établir les relations optimales entre les différents services (chauffage, froid, éclairage, audio-visuel et numérique, cuisson, eau chaude, transport des marchandises et mobilité, process mécaniques, etc.) et les différents vecteurs disponibles (réseaux publics d’électricité, de gaz, de chaleur, réseaux virtuels de distribution de combustibles et de carburants, etc.).

Il y a en effet des relations optimales. Car la thermodynamique nous apprend que certaines formes d’énergie, à certains endroits, sont plus efficientes (disponibilité plus facile, moins de pertes), plus adaptées à certains usages que d’autres. Et donc que, à rebours de la pensée commune, formatée par les électriciens français tout-puissants, il faut, dans une pensée sobre, concevoir les systèmes comme des optimums territorialisés, spécifiques aux situations locales de besoins et de ressources. C’est ce que l’on peut appeler « l’économie circulaire de l’énergie » : une série de relations locales entre demande et offre, la mieux adaptée possible. Pourquoi chauffer un bâtiment à l’électricité quand il y a un réseau de chaleur alimenté par du bois-énergie ou des ordures ménagères à proximité ? Pourquoi brûler du bois pour le chauffage quand des éoliennes peuvent alimenter des pompes à chaleur avec capteurs enterrés ? Pourquoi brûler du gaz naturel importé de très loin, quand on peut brûler du biogaz produit par l’agriculteur du coin, à partir des déchets organiques ménagers produits en partie par votre immeuble ?

Pour

en rajouter encore en termes de diversité, présentons deux

systèmes méconnus. Le premier est la cogénération. Cette

technique consiste à produire de l’électricité à partir d’un

moteur à explosion qui fait tourner un alternateur, et à

récupérer la chaleur du moteur pour alimenter des usages de

chaleur à proximité. Il se trouve que, pour des raisons

physiques, on ne peut récupérer qu’une quantité d’électricité

correspondant en gros au tiers de l’énergie brûlée dans le

moteur, tout le reste, soit les deux tiers, étant, comme avec

les centrales nucléaires, « perdu » sous forme de

chaleur, sauf si on installe ce système à proximité d’un

bâtiment qui peut l’utiliser pour se chauffer l'hiver. Dans ce

cas, le rendement est maximal, de l’ordre de 80 à 90 % (il

reste des pertes non récupérables), car la chaleur excédentaire

peut être directement utilisée, ou stockée dans des ballons

d’eau chaude ou dans le sol (voir plus loin). Le second système

est un type de moteur particulier, appelé moteur Stirling, qui peut produire

du mouvement en consommant seulement de la chaleur. Et quand on

produit du mouvement, il est facile de produire de

l’électricité. Il est donc possible, en utilisant, par exemple,

la chaleur du sous-sol, de produire de l’électricité (en plus de

la chaleur) inépuisable et permanente en n’importe quel endroit

du globe, sans aucune installation aérienne. Cependant, et en

l'état de la technologie, ce système reste du domaine de la

recherche et n'est pas utilisable pour des particuliers. Je

l'indique ici pour illustrer la diversité des systèmes

énergétiques qui pourraient exister pour autant qu'on leur

consacre les moyens en développement qui ont été attribués aux

énergies fossiles et fissiles.

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cog%C3%A9n%C3%A9ration

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Stirling

Ces exemples permettent de comprendre que les systèmes énergétiques peuvent être très variés, selon les ressources locales et les types de besoins, contrairement à ce que nous dit le système électrique français qui nous abreuve de sa pensée unique.

4- Les ressources du système terre : comparatif énergie / matériaux

Le soleil nous envoie chaque jour une énorme quantité d’énergie.

Par exemple, par une belle journée avec ciel dégagé de mi-saison

ou d’été, en France, la densité de rayonnement reçue sur une

surface de 1 m² perpendiculaire au rayons du soleil est

d’environ 1000 W. Imaginez placer un convecteur électrique de

1000 W sur chaque m² du sol, sur toute la surface du pays, et

vous aurez une idée de la quantité colossale qui est en jeu.

Même en prenant en compte les pannes de soleil (ciel nuageux),

cette chaleur gratuite est de plusieurs milliers de fois

supérieure à la consommation totale de l'humanité. Et cela va

continuer très longtemps, sauf dans le cas d’un hiver nucléaire.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire#Ressources_solaires

Le

seul problème est de récupérer cette chaleur quand le

soleil est là, pour l’utiliser quand il n’est pas là. On a

donc besoin, sous nos latitudes de pays développés du Nord, de

systèmes pour la récupérer et la stocker, au maximum environ six

mois. Il se trouve que deux matériaux abondants et peu coûteux

peuvent faire cela : l’eau et la terre. Des techniques

simples peuvent être ainsi utilisées pour assurer 100% du

chauffage des bâtiments et logements grâce à la chaleur solaire.

Si ces bâtiments sont très fortement isolés par l'extérieur, la

chaleur solaire qui rentre par les vitrages peut aussi se

stocker dans les parois (murs lourds et planchers),

ce qui permet d'assurer un bon confort intérieur en hiver, en

supprimant de manière presque complète les installations de

chauffage. Ces bâtiments sont appelés "passifs".

Pour

les matières premières et matériaux, en revanche, la situation

est radicalement différente : notre planète ne reçoit pas,

chaque jour, des milliers de tonnes de nouvelles ressources

minérales. Nous sommes absolument obligés d’être très économes,

et de n’utiliser les matériaux rares qu’à condition de pouvoir

les récupérer pour les réutiliser après usage. Cela donne un

énorme paradoxe : on parle beaucoup plus de la

transition énergétique que de la transition de l’économie des

matériaux, alors que les difficultés à très long terme seront

largement inverses.

5- Les principes de la résilience énergétique

A partir de cette connaissance, comment se préparer au mieux à un avenir incertain ? L’une des voies possibles est de s’inspirer des règles de base de l’écologie : diversité, autonomie raisonnée, collaboration. Ainsi, les systèmes les plus efficaces et les plus résilients, et donc les mieux adaptés quel que soit l’avenir, sont faits d’un assemblage de petits systèmes semi-autonomes, qui profitent au mieux des ressources locales, tout en étant capables de collaborer avec les systèmes voisins, grâce aux réseaux publics d’énergie (électricité, gaz, chaleur) et d’information. Comme en écologie, la diversité des systèmes et des organisations apporte toujours une meilleure capacité d’adaptation et une meilleure résilience. Pas d’appel, ici, à l’autonomie électrique totale : les réseaux publics de distribution/répartition, qui ont coûté très cher, restent précieux pour que les consommateurs / producteurs locaux ou régionaux puissent s’échanger leurs productions, selon leur besoins et disponibilités du moment.

A l'évidence, nous sommes ici dans une organisation radicalement

opposée au centralisme électro-nucléaire, qui a mobilisé pendant

des décennies d'énormes investissements dans des technologies

hautement sophistiquées et particulièrement dangereuses. Ce

système, qui est une caricature extrême du "high-tech", a été

mis en oeuvre par un seul acteur dominant, et a abouti à une

déresponsabilisation quasiment complète des consommateurs

français en matière d'énergie. Ce n'est que très récemment, via

les coopératives d'autoproduction/autoconsommation, que des

initiatives citoyennes ou communales ont vu le jour dans ce

secteur. Voici, par exemple, l'une des premières éoliennes

citoyennes : http://eol87.fr/

Un

argument couramment employé pour décrédibiliser les énergies

renouvelables est de constater que celles-ci sont très diluées

sur le territoire, que leur disponibilité est très faible en

regard des besoins des activités humaines. Cela rendrait

incontournables les installations capables de fournir une

densité d'énergie suffisante pour alimenter les métropoles. Ce

raisonnement est un contresens total : placer les

investissements dans des systèmes lourds de production pour

alimenter les zones denses ne fait que renforcer leur dépendance

mutuelle via un réseau qui restera toujours le talon d'Achille

du système. Placer les investissements dans la rénovation

énergétique poussée des logements, bâtiments et équipements

industriels permet une très forte réduction des besoins de ces territoires

denses, et desserre la contrainte, ce qui ne peut que

favoriser la résilience future de ces territoires. Il faut

rappeler ici que l'ordre de grandeur des réductions possibles de

consommation est d'un facteur 2 : si l'on mettait en oeuvre

aujourd'hui l'ensemble des techniques fiables d'économie

d'énergie dans tous les secteurs, on pourrait réduire

de moitié la consommation du pays. Cela

permettrait, au passage, de diminuer d'autant la contrainte

économique des consommateurs, qui verraient leurs charges

d'énergie réduites de moitié. Voici,

par exemple, une estimation faite par RTE pour le secteur des

consommations domestiques (hors chauffage

et eau chaude) :

| © RTE – www.rte-france.com

|

Des estimations d'économies

d'énergie tous secteurs pour la France

entière ont été faites par : RTE, ADEME, association négaWatt

Une

fois les consommations fortement réduites, le recours aux

renouvelables décentralisées devient beaucoup plus pertinent,

car leur disponibilité devient suffisante en proportion de ces

faibles besoins. Le meilleur système énergétique est donc

toujours celui qui consomme le moins. Plus un bâtiment

réduit son besoin, plus il diminue sa dépendance aux sources

extérieures. Et plus les ressources locales

renouvelables peuvent apporter une quantité d’énergie

suffisante pour y répondre.

Il

se trouve que les énergies solaire et géothermique, du fait de

leur potentiel gigantesque et de leur excellente distribution

naturelle à la surface du globe, jouent un rôle central dans la

vision présentée ici d’un avenir énergétique soutenable. Leur

utilisation, qui pourrait être à très grande échelle, pour des

usages de chauffage des bâtiments, logements et d’eau chaude

sanitaire, ne nécessite que des technologies rustiques, et ne

provoque en aucun cas un gaspillage de matières premières et de

métaux rares, ni d’atteinte majeure aux paysages. Voici quelques

exemples.

6- Le stockage de chaleur solaire dans l’eau chaude

L’eau

est un matériau très particulier qu peut stocker beaucoup de

chaleur par unité de volume. Le moyen le plus simple de

conserver la chaleur solaire produite par les capteurs

thermiques est donc d’utiliser des ballons d’eau chaude, ce qui

est fait depuis très longtemps pour l’eau chaude sanitaire. Pour

stocker sur de longues durées, il faut limiter les pertes :

gros volumes cylindriques et sur-isolation.

Si

ces stockages sont placés au centre des volumes chauffés, une

partie de leurs pertes sont utiles au bâtiment en période de chauffage.

Mais l'expérience des praticiens montre que cela utilise un

volume intérieur important au détriment du volume habitable,

sans que la récupération des pertes apporte un gain de chaleur

appréciable, puisque ces pertes sont très faibles. Ainsi, sauf

si le bâtiment chauffé est vaste, il est conseillé de mettre ces

volumes en extérieur, sous forme de silos orientables et portant

les capteurs, qui peuvent être ainsi idéalement orientés et dont

les autres côtés peuvent servir à des usages agricoles (jardins

verticaux, mini-serres) ou récréatifs.

Dans

ces ballons, comme l’eau chaude monte et l’eau froide descend,

il se produit un phénomène de stratification des températures,

que l’on peut utiliser selon les besoins : pour l’eau

chaude sanitaire à 45°C, on peut puiser la chaleur (via un

échangeur) en haut du ballon, tandis que pour alimenter un

plancher chauffant ou une ventilation à air chaud, on peut

puiser à mi-hauteur de l’eau à 30°C. Ces systèmes sont appelés

solaires "actifs".

En Allemagne et en Suisse, pays qui n’ont pas la "chance" d’avoir été formatés par EdF, l’expérience de ces installations est bien supérieure à celle de la France. Les centres de recherche, les entreprises et des associations ont maintenant un savoir-faire important. Dans ces quelques exemples, la chaleur récupérée l’été est stockée dans le ballon et assure la totalité du chauffage et de l’eau chaude sanitaire pour l’hiver entier. Le « taux de couverture solaire » (la proportion d’énergie fournie par le solaire par rapport aux besoins totaux) est de 100 %. Le stockage est inter-saisonnier.

Laufen,

Allemagne. Logement collectif social de 12 logements en zone

urbaine, chauffage assuré par le solaire à 97%

Source

: http://www.jenni.ch/laufen.html

Romanshorn,

Suisse . Rénovation lourde de 22 logements en milieu urbain

dense. Chauffage à 100% solaire thermique, panneaux

photovoltaïques pour les usages électroménagers.

Source

: http://www.jenni.ch/Romanshorn.html

Kappelrodeck, Allemagne. Maison familiale, taux de couverture

solaire 100%.

Source

: http://www.jenni.ch/kappelrodeck.html

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce type d'installations n'est pas très complexe à réaliser, même en autoconstruction. Il suffit d'être accompagné par des spécialistes expérimentés. Toujours en Suisse, une association de passionnés du solaire thermique forme et accompagne depuis plusieurs décennies des particuliers qui souhaitent utiliser cette énergie gratuite. SEBASOL (http://www.sebasol.ch/), organisée en associations régionales sans salariés ni but lucratif, permet à chacun de bénéficier de l'expérience acquise par la réalisation de plus de 1700 installations à ce jour. Le catalogue des réalisations est très impressionnant, surtout pour des français victimes d'une grave addiction à l'électricité, et permet d'imaginer ce qu'aurait pu être une diffusion massive de ces solutions dans notre pays ...

7- Le stockage de chaleur solaire dans le sol

Le sous-sol de notre planète est chaud. La géothermie est une énergie renouvelable et gratuite, disponible partout. Un flux de chaleur constant venant des profondeurs du globe fait que la température du sol est constante toute l’année à une certaine profondeur selon les régions. En France, elle est d’environ +12°C à -5 m. Et cette température augmente d’environ un degré tous les trente mètres de profondeur.

Sources :

http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/chaleur-Terre-geothermie.xml

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9othermie

Cette chaleur du sol, énergie basse température, est couramment

utilisée par des pompes à chaleur géothermiques qui transforment

beaucoup de cette chaleur « froide » en un peu de

chaleur « chaude » utilisable pour le chauffage. Mais

le sol peut aussi être réchauffé par des capteurs solaires

thermiques, en utilisant la qualité naturelle de la terre à

stocker de la chaleur sur de longues durées. Le couplage des

deux systèmes est un autre type de stockage

inter-saisonnier.

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Seasonal_thermal_energy_storage

Au Canada, dans la province d’Alberta, une installation en vraie grandeur a été réalisée en 2007, pour chauffer 52 maisons individuelles à basse consommation, grâce à un réseau de chaleur et une série de puits (diamètre 15 cm) creusés à 35 m de profondeur dans le sol, dotés de simples tuyaux dans lesquels circule l’eau réchauffée tout l'été par des capteurs solaires thermiques. Trois ans plus tard, en 2010, le stockage ayant accumulé suffisamment grâce aux apports solaires de trois étés successifs, ce système a fourni 97 % des besoins de chaleur de ces maisons. L’électricité nécessaire aux pompes de circulation du système est fournie par des capteurs photovoltaïques couplés à un stockage sur batteries. L’ensemble du système fonctionne de manière autonome. Seuls les usages domestiques autres que chauffage et eau chaude sont alimentés par le réseau électrique.

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_solaire_de_Drake_Landing (voir notamment l’annexe sur les principes physiques mis en jeu pour le stockage)

Ainsi, ce système peut lui aussi assurer à des bâtiments (très basse consommation bien entendu !) un excellent niveau de confort domestique pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire grâce à une fourniture d’énergie 100 % solaire renouvelable. Cette expérience étant réalisée dans une province du Canada (latitude 50° Nord, climat froid), ses enseignements sont aussi valables en France, où les besoins de chauffage sont moins importants. Et comme quasiment tous les bâtiments sont posés sur le sol, cette solution peut être largement diffusée. En cas d’habitat dense, il suffit de creuser plus profond pour augmenter la capacité de stockage. La seule difficulté peut provenir de nappes phréatiques circulantes : dans ce cas, toutes les calories sont emmenées par l’eau souterraine et le stockage est impossible, ce système ne peut pas fonctionner. Il faut alors utiliser un stockage par ballon d’eau chaude.

Que

le stockage soit dans un ballon d'eau chaude ou dans le sol, les

impacts environnementaux de ces systèmes solaires "actifs"

peuvent être très limités :

1-

Phase construction / déconstruction : les capteurs solaires

thermiques peuvent utiliser le verre et l’acier de qualité

courante, les ballons et tuyauteries sont en acier noir, les

isolants sont minéraux ou peuvent être biosourcés. Tous ces

matériaux ont une très longue durée de vie, peuvent être mis en

oeuvre par des techniques simples et sont intégralement

réutilisables ou recyclables.

2- Phase utilisation : seuls les capteurs solaires sont visibles, tout le reste est à l'intérieur des bâtiments ou enterré. Aucune énergie extérieure n’est nécessaire autre que les apports solaires. Aucune infrastructure ponctuelle (centrale) ou linéaire (réseau aérien) n'est nécessaire. Quant aux impacts sur la biodiversité, ils sont inexistants, car, sauf exception, il n’y a pas d’activité biologique sous les bâtiments.

Les

investissements qui ont été nécessaires pour réaliser ces

installations ne sont pas chiffrés ici, et sont certainement

plus importants que pour des installations conventionnelles.

Cela est dû essentiellement au fait que ces solutions de

stockage inter-saisonnier sont en très petit nombre, et n’ont

donc pas pu profiter des réductions de coûts (aides publiques au

développement et diffusion en grand nombre) dont ont bénéficié

les solutions conventionnelles et, plus récemment, les énergies

renouvelables électriques. Il reste que les technologies

décrites ici sont très rustiques, et peuvent, pour leur plus

grande part, être réalisées en auto-construction par des

bricoleurs expérimentés ou par des artisans chauffagistes

correctement formés.

8-

Le stockage de chaleur dans les parois des constructions :

les bâtiments "passifs"

A l'origine, les bâtiments passifs ont été conçus pour utiliser

l'énergie solaire sans aucun système de tuyauterie ni de

plomberie. Inventé dans les années 70 et 80 aux Etats-Unis, le

concept de maison solaire passive consiste à

concevoir un bâtiment pour qu'il capte l'énergie solaire et la

stocke dans sa structure lourde (planchers, murs porteurs), pour

qu'elle soit restituée dans l'air du logement quand le soleil

est absent. Aussi appelée architecture bioclimatique, cette

technique a l'avantage de la simplicité : elle ne nécessite pas

d'équipements complexes à installer et entretenir, elle n'a pas

besoin de réseaux d'eau chaude ou d'air chaud. Mais, comme la

capacité de stockage de chaleur est plus faible, son taux de

couverture solaire est moins bon que les installations solaires

actives. Ces bâtiments nécessitent en général un petit système

d'appoint (le plus souvent électrique ou bois-énergie) pour

apporter un complément lors des pannes de soleil trop longues.

Merci à TERRA

BOIS, constructeur installé en Haute-Vienne, pour

cette réalisation pour Mathieu et Aurore.

Si cela est possible, il faut augmenter la masse thermique, par

un plancher sur terre-plein, ou même par des murs enterrés côté

Nord. Ainsi, le taux

de couverture solaire peut être amélioré.

Merci à Jasper

Middelberg pour cette esquisse.

Ce

concept a été repris en Europe a début des années 2000 pour

désigner les bâtiments qui sont tellement bien isolés qu'ils

n'ont plus besoin de système de chauffage, même en période

froide. Sous l'impulsion de chercheurs allemands, le label

PASSIVHAUS désigne des bâtiments et logements dont la

consommation est très faible, notamment grâce à une étanchéité à

l'air renforcée. En contrepartie, ils utilisent en général des

équipements assez sophistiqués, par exemple des ventilations

double-flux ou des vitrages haute technologie.

Comme

ces innovations sont relativement récentes, une idée couramment

répandue est que ces solutions ne sont utilisables que pour des

constructions neuves. Il n'en est rien. Il est tout à fait

possible de mettre en oeuvre ces concepts en rénovation, en

utilisant la structure du bâtiment comme masse thermique, avec

des équipements actifs ou non, par exemple pour l'eau chaude

sanitaire. Merci au site http://www.renopassive.fr/ pour

cette présentation d'une rénovation dans la Drôme.

Voici

enfin, grâce à Guillaume

LOUBET architecte, une des conceptions les plus abouties

du concept, qui permet la réalisation d'éco-hameaux solaires

particulièrement réussis, alliant esthétique, modularité et

autonomie :

9- Une autre énergie est possible

Le principe des solutions présentées ici consiste à récupérer

la chaleur solaire librement disponible partout, puis à la

stocker de manière discrète, dans les bâtiments et le sol, par

des systèmes simples et des matériaux recyclables. Voilà une

manière de partager, de manière collective, une énergie

inépuisable qui fournit le service de base pour les humains :

la chaleur. Proche du « low tech », et apportant une très

grande autonomie, c’est sans nul doute l’une des meilleures

voies à utiliser pour les coopératives d’habitat partagé,

qu’elles soient sous forme d'habitats plus ou moins groupés ou

de bâtiments collectifs. A l’instar des nouvelles coopératives

d’auto-production / auto-consommation d’électricité

photovoltaïque qui se multiplient actuellement, des

"coopératives de chaleur renouvelable" pourraient ainsi voir

le jour.

Rien n’est inéluctable. L’électricité, nucléaire ou

éolienne, n’est pas l’alpha et l’oméga de la transition

énergétique, et il existe des solutions qui peuvent apporter

indépendance et confort aux habitants de cette planète sans

qu’ils ne se comportent comme des prédateurs de toutes les

ressources disponibles et sans que les infrastructures

énergétiques ne perturbent gravement l’environnement. Ces

solutions, sans regret, peuvent nous aider à préparer une

évolution des systèmes énergétiques, avant d’y être contraints

dans l’urgence. Mais, pour cela, il faut sortir de la pensée «

tout électrique », et réhabiliter la noblesse de la chaleur

renouvelable, énergie discrète et ressource infinie, qui

correspond, dans les pays tempérés, à une grande partie des

besoins de l’humanité.

------- * * * -------

L’association negaWatt (https://negawatt.org/) fournit des

analyses et propositions en faveur d’une transition énergétique

soutenable fondée sur la sobriété, l’efficacité et les énergies

renouvelables. Elle a notamment développé un scénario 100 %

renouvelable pour la France. Elle anime un site dédié au combat

contre les fake news en matière d'énergie : https://decrypterlenergie.org/

L’association

SEBASOL (http://www.sebasol.ch/), basée en

Suisse, propose un centre de ressources et des formations à

l’auto-construction d’installations solaires thermiques

individuelles (ou petit collectif), pour

« reconquérir » son indépendance énergétique.

L’association européenne Solar Heat Europe (http://solarheateurope.eu/) est un groupement de chercheurs, d’experts et d’entreprises qui œuvre pour promouvoir le solaire thermique en Europe, par des actions de diffusion des techniques ainsi que d’influence des politiques publiques européennes.

L’entreprise suisse allemande Jenni (http://jenni.ch/chauffer-avec-le-soleil.html), a de nombreuses références de bâtiments et logements individuels ou petits collectifs chauffés au solaire thermique avec des taux de couverture de 80 % à 100 %.

Guillaume

LOUBET, architecte DPLG, conçoit et réalise des Maisons

Autonomes Durables modulaires. Contact : Espace Barral, 7 rue

des Fabriques, 26150 Die http://archestra.fr/

------- * * * -------